在“银发知播”群体中

就有麻城籍教授戴建业

“银发知播”群体是13位借助互联网传授知识的退休教师,利用互联网教授拼音、电工、天文、物理、脑科学、文学、美学、古生物学。

这13位退休教师有:

舒德干,77岁,古生物学家,中国科学院院士;

戴建业,67岁,华中师范大学文学院教授;

欧阳自远,88岁,中国月球探测工程首席科学家,中国科学院院士;

汪品先,86岁,同济大学教授、海洋地质学家、中国科学院院士;

王广杰,82岁,退休电工教师;

王渝生,80岁,中国科技馆原馆长、中国科学院博士;

柳冠中,79岁,清华大学首批文科资深教授、博士生导师;

褚君浩,78岁,中国科学院上海技术物理研究所研究员、复旦大学光电研究院院长、中国科学院院士;

郑纬民,77岁,清华大学教授、中国工程院院士;

薄慕明,74岁,神经生物学家、中国科学院院士;

吴於人,73岁,同济大学退休物理教授;

杨维云,73岁,退休小学语文老师;

唐守平,62岁,退休物理教师。

他们的名字值得铭记,他们平均年龄77岁,热衷于传播知识与文化,甚至在感动中国播出的时刻还有老师在直播。

为霞尚满天

“银发知播”群体

颁奖词:

春蚕不老,夕阳正红。没有墙壁的教室,不设门槛的大学。白发人创造的流量,汇聚成真正的能量。知播,知播,传播知识与文化,始终是你们执着的方向。

事迹:

天文、物理、文学、美学,没有墙壁的教室,不设门槛的大学……这群爷爷奶奶在网课直播间里,欢脱幽默地传授硬核知识。他们是老师、院士,将毕生所学通过网络授以青年,用日复一日的耐心播下知识的种子。老年人,把多年的学习经验教给青年,把毕生所学教给青年。用网络传播知识,感谢他们!

一个个令人动容的名字

一段段催人奋进的故事

让善被看见,让爱被感知

让春天常在,让真诚常存

致敬向上的力量!

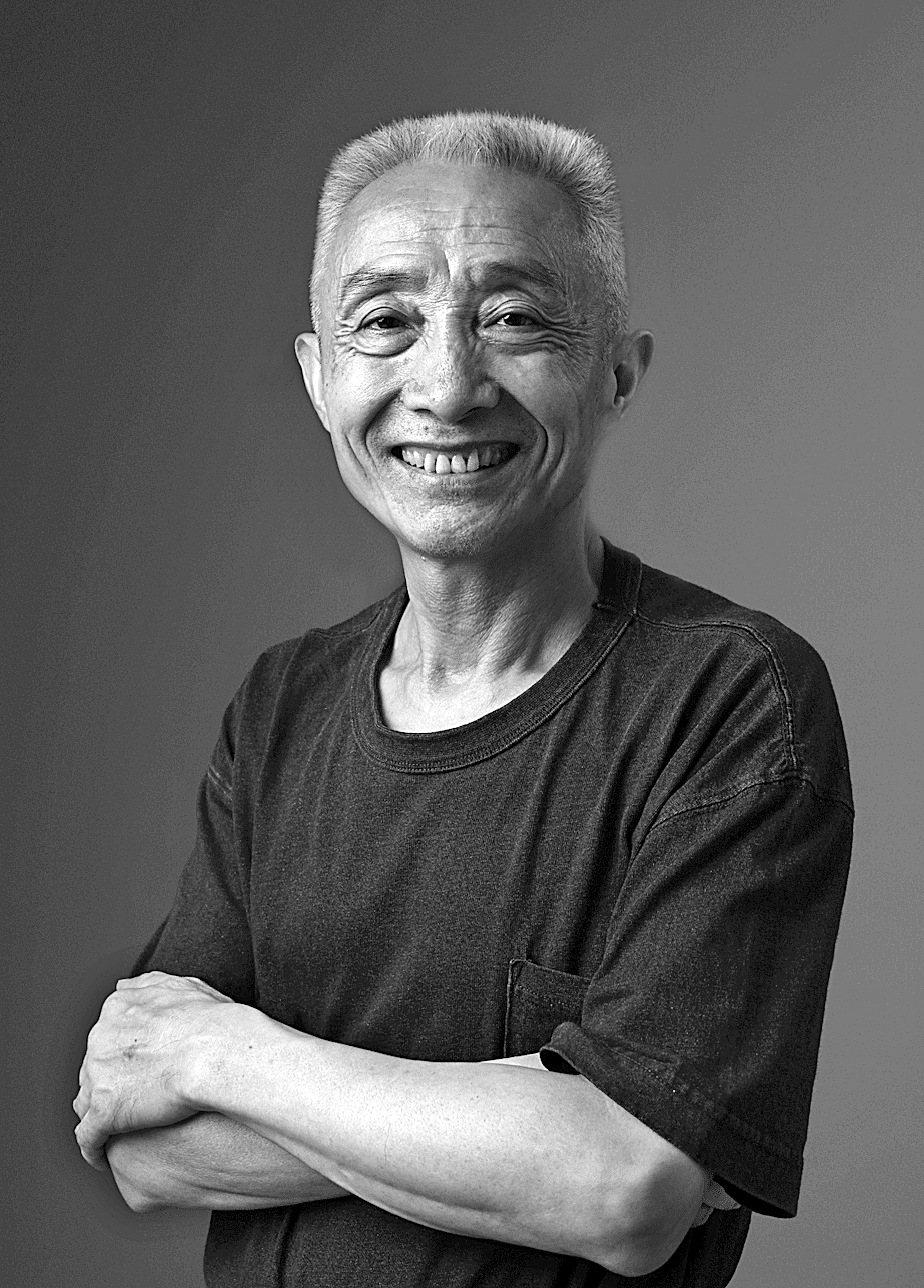

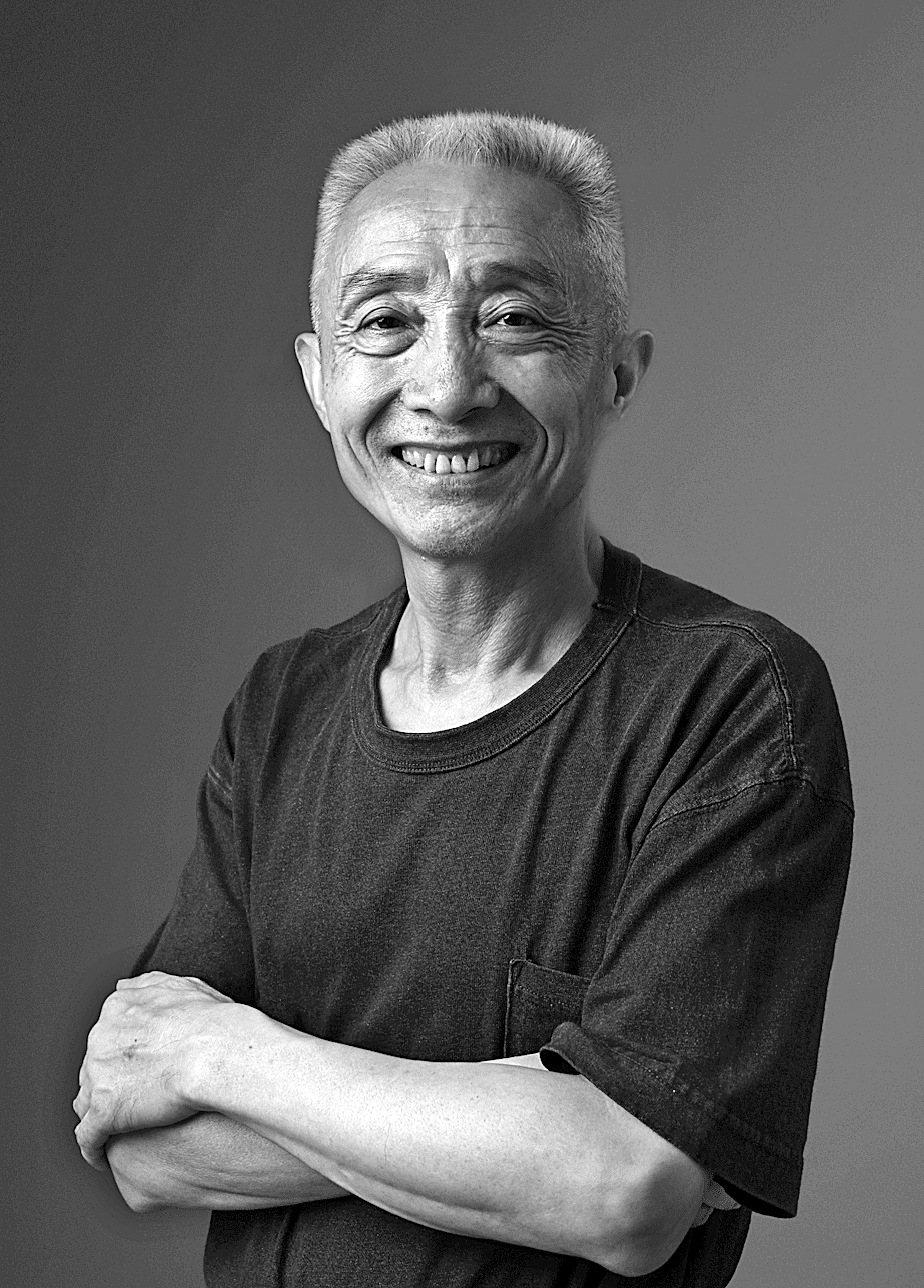

在拥趸眼里,戴建业擅长用通俗易懂的话,绘声绘色地为学生讲述看起来晦涩难懂的古代文学知识,将原本“遥远”的古代人物和古代文学,变得更加“接地气”。

人们被他的幽默所吸引,但只有用心走近他的人,才懂得他笑容背后隐藏着的沧桑坎坷,风趣背后对文学与诗歌的悉心钻研与苦苦求索。

1956年,戴建业出生于湖北麻城。他的爸爸是民国时期的大学生,妈妈却是个文盲。爸爸总觉得自己流落在小地方、没啥成就,因此对两个儿子寄予厚望,分别给他们取名“戴建业”“戴建勋”。正是这份沉甸甸的期望,夺走了戴建业童年时的快乐。很小的时候,爸爸就逼着他每天读书识字,稍大一些又让他练习书法,还要背乘法口诀表。贪玩是孩子的天性,他几乎坐不住,也没有性子去认真练字,每次爸爸回家检查,都要被气得半死,少不了对他拳打脚踢。但越是这样,他就对学习越抵触,自嘲“直到现在还写着鸡爪一样的字”。

爸爸向来信奉棍棒教育,因此对他打骂就成了家常便饭,犯了错误会挨打,说错话会挨打,甚至连考试考好了还是会挨打。有一次,戴建业考了全班第一名,他很得意,迈着“六亲不认”的步伐回到家中,得意地把试卷拿给爸爸看,结果又挨了一顿揍,因为他“不够谦虚”。长期的挨打,让他的内心变得压抑,身边也没什么朋友。有时,他就故意挑衅其他孩子,然后跟他们打架,就算被打得鼻青脸肿,心里却有一丝解脱,认为这么做“可以驱赶孤独”。由于内心抗拒学习,一直到小学毕业,戴建业还痛恨做算术题,不会算简单的乘法,总是分不清楚3×7与3+7有什么差别。不过那时候,学校已经不怎么上课了,老师也不敢管学生,爸爸也受到了批斗,再也没有人强压着他去学习。不读书、不写字、不读题,一开始还觉得是神仙般的生活,但时间久了反而感觉到无聊。

戴建业

有一次,妈妈找他回家帮忙记账,算自己家的工分。正是在运用数学的过程中,他一下子领悟了加法与乘法的本质区别,感受到知识在生活中的运用价值,那一刻他甚至兴奋得发抖。从此以后,他就主动找书来学,有时干完农活就躲在家里学数学,慢慢找到了读书的乐趣。后来,戴建业还遇到了一位对他一生有重要影响的老师,那就是毕业于华中师范大学的阮超珍。阮老师发现戴建业对数学感兴趣,就送了几本教科书给他,还义务为他辅导功课。上高中后,他和同学组成了学习兴趣小组,经常在一起演算数学题目,他还在一次数学比赛中取得了名次。正当所有人都认为戴建业会报考数学专业时,他却180度地大转弯,开始爱上了语文。原来,那时他喜欢上一个女同学,但要命的是对方不喜欢数学,却很擅长语文。为了能够赢得心上人的关注,戴建业就想方设法加强语文学习。女孩常看那时很流行的一种名叫《朝霞》的文艺刊物,戴建业每期都找她借过来读,还像她那样模仿着写小说、诗歌、散文。有一次,老师让他出一期墙报,他埋在报纸堆里,东抄一句、西抄一句,凑出了3首小诗,登上墙报后得到了表扬。他抱着试试看的态度,投给了武汉一家报纸,没想到居然发了出来。一下子,他就成了麻城夫子河高中的名人,连“女神”都对他刮目相看。高中毕业后,因为当时高考还没有恢复,戴建业被安排下乡劳动。农村的生活虽然辛苦,但并没有磨灭他对文学的爱好,每天晚上都会挑着煤油灯读书写作,陆续发表了不少文学作品。当时村里有一位武汉知青,觉得他很好学上进,与其他知青完全不一样,两人慢慢走近、产生了感情。女知青用自己辛苦攒下的私房钱买了毛线,为他织了一件毛衣。那是他第一次穿毛衣,那种留在心头的温暖,他一辈子也难以忘怀。1977年恢复高考时,文理科数学试卷相同,戴建业数学考得还要好一些,但他填报专业时,第一专业就填了华中师范大学中文系。他的高考分数是289分,多年后才知道,有同一批的考生270分就被北大录取了。让他对华师大心生向往的,既有曾经教数学的阮老师,还有一位老师跟他说过,华师大校园很美丽,有一栋圆顶建筑尤其漂亮。他一直生活在农村,对那栋圆顶建筑产生了很多浪漫的想象,但入学之后,他到处找人打听,很多人都直摇头,费了好大功夫才明白,只不过是物理系楼顶装了一个圆陀陀。远远望着那个圆陀陀,他哭笑不得,感受到了理想与现实之间的落差。戴建业家境窘迫,只能靠每月十三四元助学金生活。饭钱七八元、教室费两元,剩下几元零用,难得添件新衣。更大的打击来自专业课。大学第一年,他们在位于乡下的校区上课,不大的校园只有几栋平房,看起来比高中还要简陋。第一堂专业课是现代诗歌,老师在上面讲得吐沫横飞,他却听得很反胃,根本提不起写诗的兴趣。那时候,他十分后悔没有选择数学系,于是专门给教务处写信,提出申请转系,但被学校给否决了。一时冲动之下,他直接找班主任要求退学,班主任轻言细语地劝他认真学习,千万别浪费了这么宝贵的机会。戴建业给妈妈写了一封信,妈妈请邻居来读,原以为他是分享幸福的大学生活,结果却是他想退学的决定。妈妈又气又急,让邻居写了回信,说全村人都很羡慕他们家出了个大学生,要是退学了就成了大笑柄,她就要跳进池塘里死了算了,遇上这么不争气的儿子活着也没意思。整整一年时间,戴建业都过得痛苦不堪,患上了严重的神经衰弱。他也曾想过一死了之,但想到含辛茹苦的妈妈,最终还是选择了坚强。不管晚上睡不睡得着,第二天早晨必须起来跑步;不管书看不看得进去,每天都要抱着书本读。直到大二回到城里的校本部后,他的状态才调整过来。正如那时流行的“先结婚再恋爱”,他强迫自己养成了对文学的兴趣爱好,并一步步成为自己的专长。大学毕业前,戴建业到武汉第十四中学实习,结果第一次讲课,因为方言太重、读音不准,引得全班孩子哄堂大笑。那一刻,他的心情坠入了谷底,认为自己是一个“土得掉渣的滑稽小丑”。后来,有家长向学校投诉,说根本听不懂他的讲课,如果不换人就不来上课。实习结束时,别的同学不是优秀就是良好,到了他这儿,为了不耽误他毕业,才勉强给了一个“合格”的评定。

戴建业(后排右一)与研究生导师曹慕樊(前)和师兄刘明华,1983年摄于无锡太湖

1985年研究生毕业后,戴建业成为华师大的一名老师。第一次授课,学员是中南各省县长,他在讲台上讲得吐沫横飞,学员们在下面听得十分安静。第二次讲课时,教室里来了许多学校和系里领导、教研室老师,开始他还有些得意,以为是上课质量高,领导慕名而来。结果课后座谈才知道,原来是县长们联合给校方写信,要求换下他,原因是“他们听不懂我在讲什么东西”。戴建业苦笑着总结道:“果不其然,原先在什么地方摔倒,还会在什么地方跌跤。”后来,领导专门找戴建业谈话,准备让他改行搞行政。他一下子火冒三丈,跟领导当面顶了起来:“我的普通话不好,你怎么能听懂了我的话呢?”那几年,他一有空就拎着收音机,学着怎么讲好普通话。中央人民广播电台有一档节目叫《阅读与欣赏》,他先把原文标上拼音,再听主持人的播音,对着一个个字进行纠正。就算这样,他的普通话还是讲不太好,“不会讲课”的臭名也越传越远。残酷的现实,让他一次次质疑自己:是不是选错了行、高估了自己?直到他给1988级的本科学生讲课,才第一次收获到学生们的鼓掌声,那一次鼓掌让他兴奋了好几个夜晚,回味了好长时间。同学们的肯定,给了他自信,慢慢地课越讲越好,获得的掌声也越来越多。现如今,戴建业早已是华师大的知名教授,授课受到了学生们的热烈欢迎,有时甚至“一座难求”,经常讲台前坐着人,窗户外还站着人。2018年,有一家机构把他十多年前讲课的视频上传到“抖音”平台。同期上传平台的有不少知名教授,只有他一炮而红,赢得百万人次点赞。方言还是那个方言,当初让他自卑抑郁,现在却成了他别树一帜的“优点”!

2020年,浙江高考产生了一篇满分作文《生活在树上》,全省作文阅卷大组组长还专门写了评语进行推荐。这篇作文,使用了大量的古汉语词汇,还引用了不少西方哲人的名言。媒体对此进行报道后,在网络上引发很大的关注,评价也一分为二:赞同者认为作者阅读量丰富,辞藻华丽,年轻人有权“炫酷”;反对者则认为,作文艰涩难懂,有话不好好说,这是不好的文风。当时有媒体约戴建业写一篇评论,他原本只想写个千字文,结果越写越长,直接写了一万多字。他把文章进行了深度解剖,认为写得既糟又病。特别是他直接指出,很多人都是被一连串名人名言给唬住了,根本没去验证作者是不是真的阅读并理解了这些著作。反倒是戴建业对文中引用的名人名言,逐一进行了分析考证,得出的结论是作者很难真正阅读并读懂了这些著作。之所以能够得出这么肯定的结论,源于戴建业读大学时啃“天书”的经历。那时,他不但讲不好普通话,还讲不清英语。他第一次学英语时已经22岁,一时间都不知道从何学起,结果被学校从正常班调整到了慢班。正常班的老师是刚毕业留校的漂亮女老师,慢班却是一个凶巴巴的老头。为了补上英语的短板,早日回到正常班,他向同学学习怎么发音,托人从北京买了一本《英汉小词典》,对着上面的单词天天读。这本词典他到现在还留着,封皮掉了后,自己就用牛皮纸重新糊了一个。花了几乎一年时间,他才进入了正常班,又见到了漂亮的女老师。打下了基础后,他就开始尝试阅读英文原著,印象最深的是罗素《西方哲学史》这本书。当时购买外文图书还比较难,他好不容易从图书馆借出一本,还是翻印的版本,他想着占为己有,就“骗”老师说书不小心给丢了。老师一听就急了,说外文书可是学校的宝贝,丢书要赔十倍的价钱。就这样,他攒了好久的伙食费,才交上了罚款。这本书他密密麻麻写满了标记,很多话都可以原文大段大段地背诵。

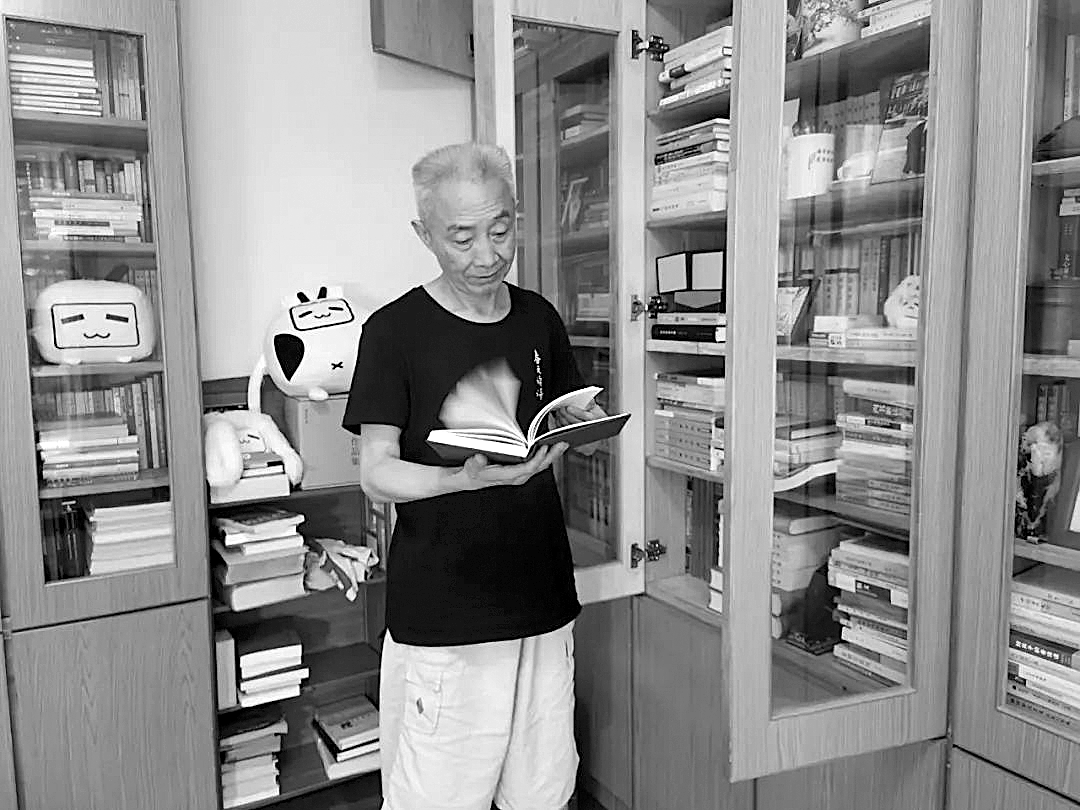

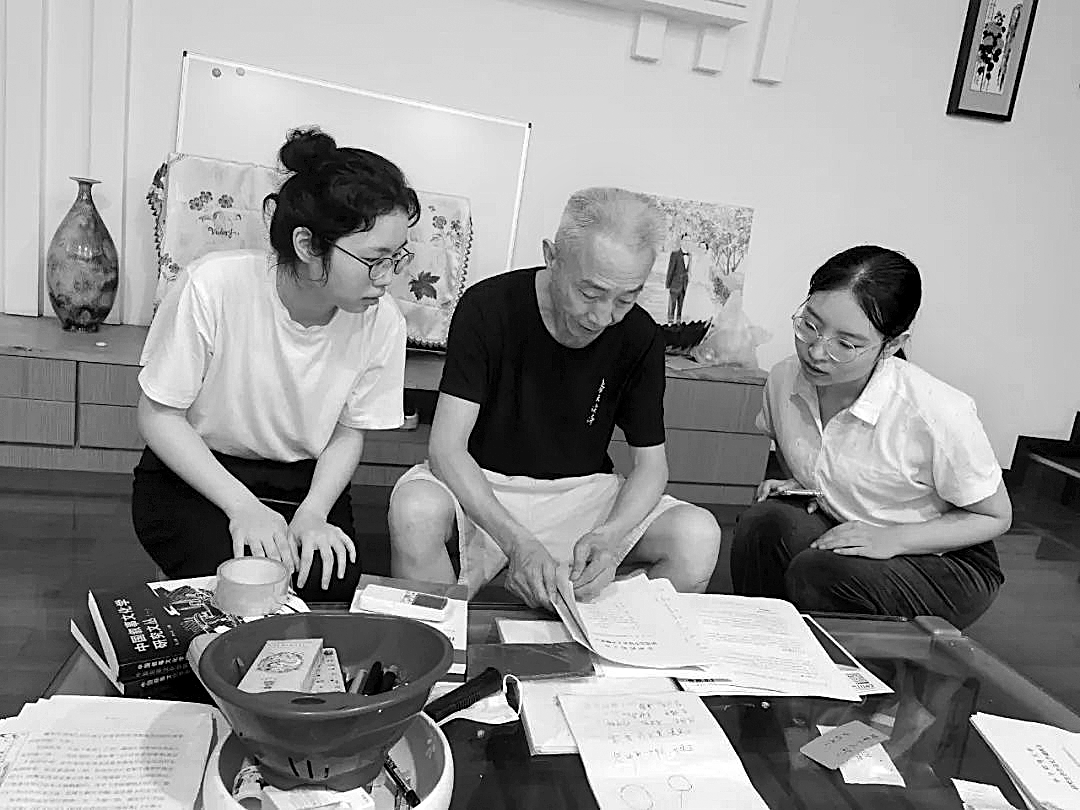

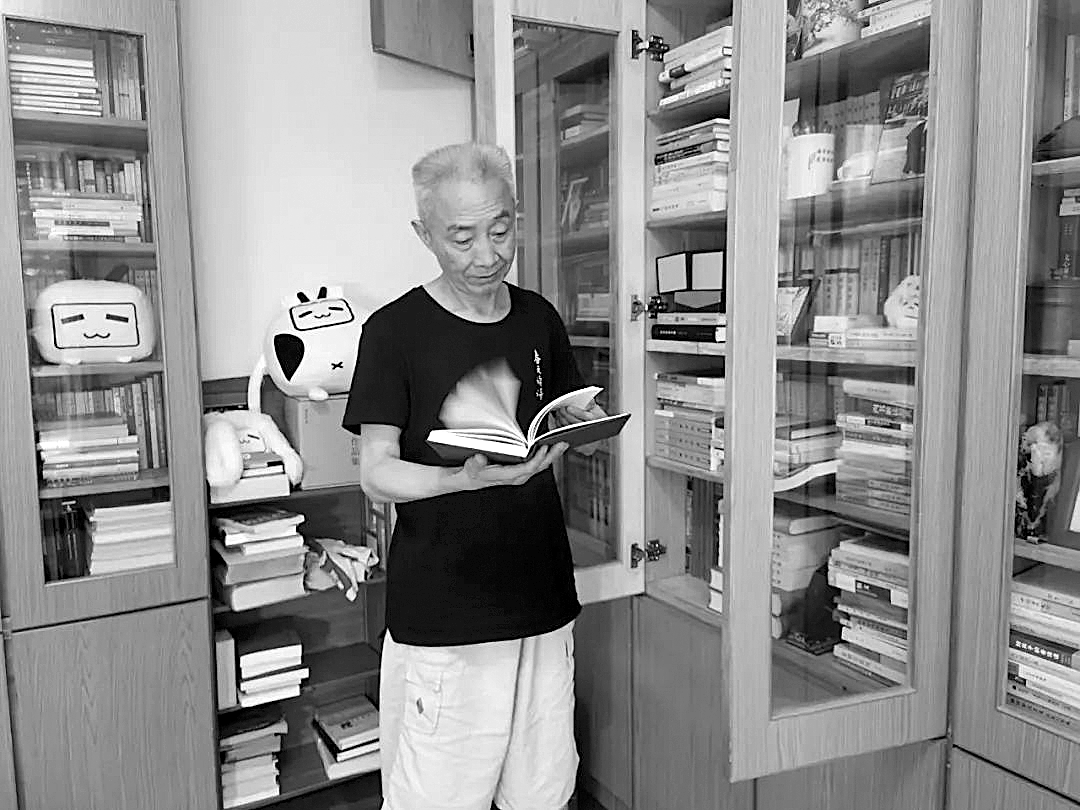

戴建业在书房

大三时,人民文学出版社出了《莎士比亚全集》朱生豪译本,戴建业读了后感觉语言典雅华丽,念起来也音韵铿锵,对莎士比亚心生向往。一年后,商务印书馆出了莎士比亚系列英文作品集,他省吃俭用,攒钱买了一套。但阅读英文版后,却味同嚼蜡,根本感受不到语言的美,有的甚至还读不懂。一气之下,他就把书送给了念英语专业的学生,只留了一本《莎士比亚十四行诗》。每当夜深人静的时候,他还时不时把它拿出来摩挲,借此机会不断提醒自己说:“戴建业曾是个上进青年!”走上教学岗位后,他花了很多时间去研读外文书。海德格尔的《存在与时间》,行文过于晦涩艰深,超出了一般读者忍受的极限,他看了无数遍,才自我感觉“摸出点门面”。正是如此,他才能一眼就识破那位高考考生“作文一开头就是海德格尔,主要作用就是装点门面”。戴建业把阅读分为消遣性阅读、鉴赏性阅读与挑战性阅读三类,认为最难的就是挑战性阅读,读的是各类经典名著。要想把这些著作读明白,就得像攀登珠穆朗玛峰一样,必须准备付出极为艰巨的努力,挑战自己智力的极限。但一旦读懂了这些著作,自然会有种“一览众山小”的开豁,获得无穷的益处。在这个流行浅阅读、碎片阅读的时代,做到像戴建业一般“攻书”,自然是极为艰难的。他说:“你自己选择了什么样的阅读习惯,你就为自己选择了什么样的人生。”

“种豆南山下,你以为他种得蛮好,他突然来一句,草盛豆苗稀。种的个鬼田,要是我种的这个水平,我绝不写诗……”当戴建业在课堂上说出这番评价后,学生们笑得前仰后合,教室一时间成了欢乐的海洋。戴建业的主业是讲授古代文学,不过与一般老师一本正经、有板有眼的讲授风格不同,他把课讲得风趣幽默,让人一听就能记住。有不少同学说,很多诗词自己从小就开始背,当时觉得很痛苦、很机械,直到听了戴教授的点评,才有了更深一层的感受和体悟。他用诙谐幽默的语言,把盛唐时期的诗人调侃了个遍。在他口中,李白是“浪漫的糊涂虫”,得意忘形起来,就有了“我辈岂是蓬蒿人”的狂言;农民汪伦是走了狗屎运,“李白的一首诗让他流芳千古了”;杜甫貌似老实,原以为“读书破万卷,下笔如有神”是夸别人,原来是自夸……他甚至把杜甫、李白、高适三个人的友谊浓缩成9个字“找仙人、采仙草、炼仙丹”,结果搞得蓬头垢面也没有成仙。戴建业用“浪漫得要死,狂得要命”来评价盛唐诗人,很多网友直接把这句话搬过来,用来形容他,还特意加了一句,“好玩得要死。”类似这样的金句在他的课堂上不断产生,以至于有些熟人看到他,就会跟他打趣说:“戴老师,来个段子,让大家乐呵乐呵。”他苦笑回应:“好像我的段子是装在口袋里,随时都可以掏出来的。”其实,很多金句是顺着讲课的感觉自然而然、脱口而出的,不是刻意为之。他甚至还认为,自己就像是一位脱口秀演员,让大家在轻松活跃的氛围中走近诗词、爱上诗词。古诗产生的年代距离现今已经久远,需要中间的一些东西来进行转换、找到契合点,从而帮助年轻人更好地理解和品味,产生情感上的共鸣。他担当的正是“中间人”,或者说是“摆渡人”的角色,拉近诗词与年轻人的距离。在网络平台上,有很多人记住的是他的幽默,而很少关注他在古代文学方面的深厚造诣。其实,讲台上游刃有余的背后,是他几十年来的积累积淀。他出版过几十部学术著作,潜心研究“中国古代的知识分类与典籍分类”,认真分析古典诗歌的抒情性。只是这些严肃的著作,并没有太多人会有耐心去研读,相关内容上传社交平台后也没有太多的关注。对此,他十分担心:“我很怕给青少年造成误解,以为学习古代诗歌只需轻松笑谈。想要进一步欣赏古诗,还是得去读原著,反复诵读,才能够欣赏它的音韵美。”

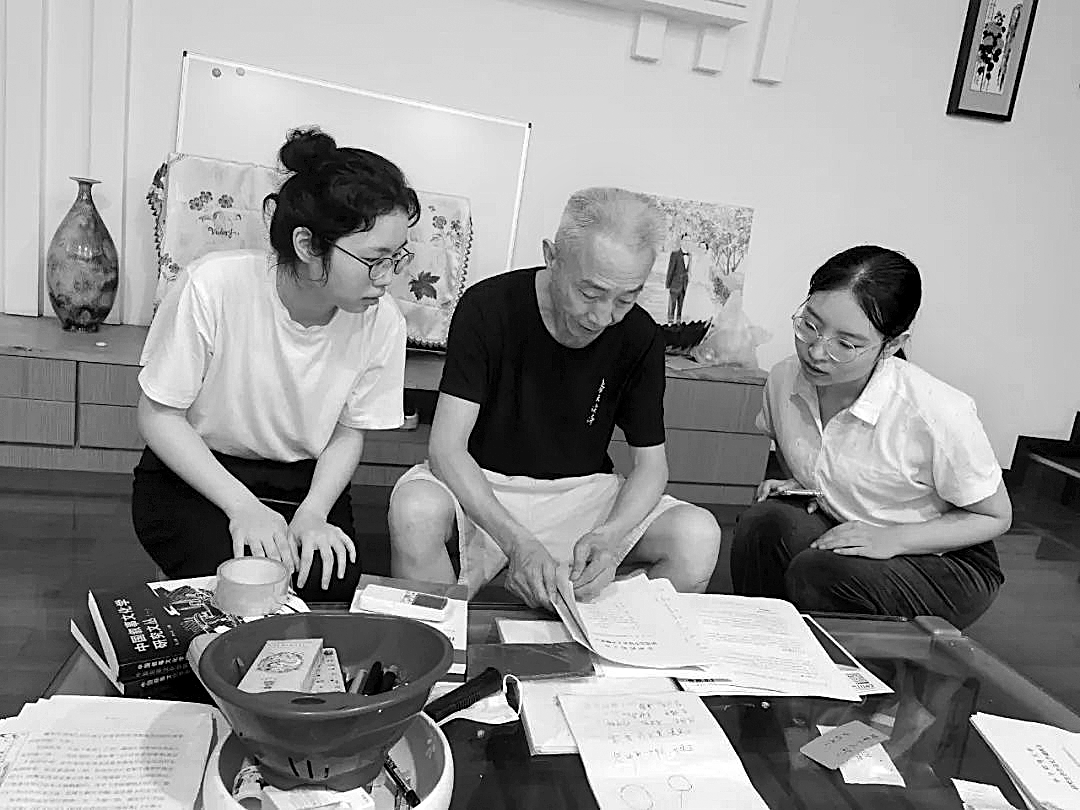

戴建业在家里给研究生指导论文

很多学生都说,戴建业要求其实是很严格的。每节课前他要点名抽学生背诵名篇,背不出来的,他就在点名册上画个标记,下节课继续抽背。课堂结束时,他还会布置很多作业,不按时交的就会严厉批评。即使如此,戴建业还是学生们最喜欢的老师。2010年,华师大研究生会首次组织评选“我心目中的好导师”,全校七千多名研究生,戴建业获得了四五千张票,一举夺魁。2012年,戴建业应邀来到台湾屏东教育大学做客座教授,第一次上课就点同学起来背诵诗文,给台湾同学很大压力,部分同学退选了他的课。他询问系里的秘书,才知道台湾学生不太习惯背诵,尤其不习惯当堂背诵,也不习惯当堂回答和讨论问题。不过,大部分同学还是坚持了下来,上课下课都会给予热情的鼓掌,戴建业和学生们也有了深入的交流,还应邀到他们家里做客,对宝岛的风土人情有了更为深入而直接的体悟。回到内地后,戴建业写了一篇文章,赞扬台湾淳朴美好的师生情,结果引起了华师大学生的“反弹”,有学生专门反驳说,其实内地学生也很尊重老师,每次都会鼓掌,只是被他忽略了。为此,戴建业又专门写了一篇文章,直言自己感觉很惶恐也很惭愧,并郑重向学生们感恩并道歉。他们俩相识于华师大的校园,何小平热爱文学,敬佩戴建业的才华,经常和他交流读书体会。长时间的相处,戴建业通过一封信向何小平表达自己的感情。何小平看后回复说:“我很喜欢。”然而,那时戴建业不过是来自农村、还讲不好普通话的穷教师,何小平却是城里人,出生于书香门第,因此女方父母极力反对他们交往。倔强的何小平,干脆“离家出走”,偷偷拿出户口本,和他领了结婚证。慢慢地,爱情的甜蜜被生活的柴米油盐所冲淡,激情褪去之后只剩下一地鸡毛。两人从小生活环境不同,生活方式和观念不同,戴建业想按自己的标准来改造妻子,妻子也决心要按她的模式来重塑丈夫。大家开始都以为“亲爱的”能“脱胎换骨”,最后才明白“死冤家”的“本性难移”。于是,两个人隔三差五就会吵上一架。吵得厉害的时候,他甚至都后悔当初结婚的决定。家对于戴建业来说,就成了一座牢笼。有段时间,他总是借口加班晚回家。直到有一天晚上,戴建业加班后回到家中,发现餐桌上放着热气腾腾的饭菜,而妻子躺在沙发上等他,困得不行已经睡着了。那一刻,戴建业觉得自己错怪妻子了,暗骂自己:“戴建业啊戴建业,你的妻子从跟了你之后吃过多少苦,你怎么都忘了吗?”经历了一番番痛苦的磨合,人到中年后两人的感情重新变得甜蜜起来。妻子支持他的事业,为他提供了很多帮助。戴建业开玩笑般地回忆,结婚时两人约定,家中大事他说了算,小事由妻子管,然而“结婚三十多年,家里就没有发生过一件大事”。家里的钱都在妻子手里,有时他跟大学同学打牌消遣,每次只带一百元零花钱,真正做到“小赌怡情”。正在一切都向着更好的方向发展时,2016年妻子在体检中发现晚期肺癌,癌细胞扩散到整个胸腔和部分淋巴,这对他们全家来说无异于晴天霹雳。好在何小平热爱生活,有强烈的求生欲望,对病情十分乐观,加之医生的精心治疗,她带病生存了3年半时间。当时靶向药物泰瑞莎还没有纳入医保,每盒51000元,每盒30粒,每天吃1粒相当于一天就要花掉1700元。有一次,何小平打开药盒时,不小心打翻了,药片都滚到了地上,夫妻俩在沙发下、床底下翻了半天还是没有找齐。看着药盒,何小平一下子哭了起来,因为掉一粒,就相当于掉了一部手机。由于免疫力下降,何小平经常夜里发烧,戴建业把妻子送进医院,一守就是通宵,第二天再继续上课。教研室的年轻同事,担心他身体扛不住,想帮他守夜替换他休息,被他不由分说赶回去。患病久了,妻子难免有些苦闷急躁情绪,他习惯了用讲笑话、露笑脸来调节气氛,为她鼓劲打气。怕时间不多了,有些话再不讲就没机会了,他经常给妻子说一些年轻人之间才说的情话。睡觉之前,他还会亲昵地摸摸妻子的头,轻轻地说一句“宝贝,我爱你”。为了给妻子看病治疗,那两年戴建业外出演讲的次数多了一些。一些媒体在报道时,有声有色地描述道,有学生在课堂上指责他四处走穴挣钱,有损文人风骨;他回答说“如果我连自己的最爱的人都留不住,那我要这个文人风骨做什么?”不过后来戴建业专门撰写《谴责与谢忱》作出澄清,那些故事和话语只不过是媒体的炒作编造,他从来没有拿妻子的病情进行炒作,也拒绝了媒体就此事的采访要求。

戴建业照顾妻子

2020年初,何小平再次生病住院,病房距离华南海鲜市场不过几百米。当时正值新冠肺炎疫情,一时间人心惶惶,戴建业却一直守在医院里陪护,当然心中也会害怕,但决不能让妻子一个人独守病房。除夕夜,同事冒着风险送来年夜饭,让戴建业格外感动,眼睛里都带着光。在生命进入倒计时后,妻子的脾气更加急躁,经常冲着戴建业发火,但他都无条件地包容着。最后,妻子连大便都排不出来,都要靠家属帮忙解决,但戴建业和儿子不嫌脏不怕累,一直不离不弃。元宵节的晚上,何小平离开了人世,戴建业和儿子分别牵着她的左右手为她送行。当时武汉因疫情封城,他们经过商量,并未发表悼亡文章及相关信息。妻子遗体火化后,他舍不得立马下葬,而是把骨灰盒带回家放了半年,因为他觉得,妻子从最后一次住院起,就没有回过家,他要在家里陪伴妻子一段时间。后来,戴建业在直播开讲苏轼悼亡妻《江城子》时,当念到“十年生死两茫茫”时,声音哽咽,眼眶泛红,强撑的笑容好让人心痛。他讲纳兰性德的“当时只道是寻常”,一下子就回忆起了和妻子曾经相处的点点滴滴。以前妻子总是天冷了催他穿衣,时刻惦记着让他多喝水,他还觉得烦。现在天凉了却再也听不到妻子的唠叨声了,走进屋子,到处都是对她的回忆。戴建业伤感地说:“你家里没有亲人去世,没有妻子去世的人,根本体会不到这句话的感情。”

2021年5月,65岁的戴建业正式办理了退休手续。虽然华师大提出了返聘的希望,南方两座城市也发出了人才邀请绿卡,他都予以婉拒。告别了课堂,他的日子变得简单而规律,家里朝北的两个房间构成了主要的活动半径。上午起床后,他就在书房看书写作,晚上走进隔壁房间,那里有补光灯和录像设备,录制授课视频后上传平台。独自一个人生活,他经常错过了饭点,直到肚子咕咕叫了,才随便下点面条,把蔬菜和肉倒进去一起煮,然后一边吃一边继续看书。邻居担心他照顾不好自己的生活,偶尔也会给他送来饭菜改善伙食。晚上散步的时候,儿子会跟他视频通话,孙女会跟他打招呼,家人们希望用这样的方式打消他的孤独。其实,戴建业反而十分享受这样的独居生活。自从成了“网红”教授之后,他的一言一行都曝光在聚光灯之下,每次录制视频都要作大量的准备,研究抛出什么样的段子才能引发关注。参加一些公众活动,他也变得更加谨慎,生怕个别词句不当,会引发过度解读和炒作。特别是成名之后,各种媒体的采访、社会活动层出不穷,有些无法拒绝和逃避,有时还不得不“勉为其难”做一些他既不善也不愿的事情。他感慨地说:“一个人不能红得太久,太久可能就毁了。任何人要是一直在聚光灯下,什么事也干不成。”他希望热度能尽快过去,自己恢复到普通教书匠的生活,推着那辆破得除了铃铛不响哪儿都响的自行车,自由自在地行走在校园里。真性情,是很多人对戴建业的评价。他自称,过了40岁之后就再也没有说过假话,甚至准备在下一部的文章中“爆”自己的瓜,“向世人坦露自己曾经有过哪些鄙俗之念,曾经干过哪些荒唐之行”。等到这部作品问世,估计会让世人对戴建业有一个全新的认识。

我们更相信

戴建业教授的感人事迹

也会在每个人心中

激荡起向上向善向好的磅礴力量~